- 全部删除

您的购物车当前为空

您的购物车当前为空

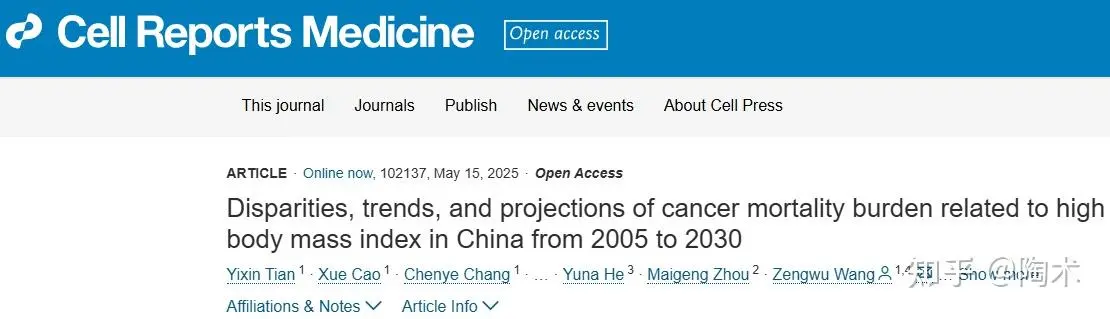

我国2005-2030年体重相关癌症死亡负担的差异、趋势和预测报告

2025年5月15日,北京协和医学院&中国医学科学院的研究团队于Cell Reports Medicine 期刊发表了一项题为 Disparities, trends, and projections of cancer mortality burden related to high body mass index in China from 2005 to 2030 的报告,评估了中国高BMI导致的癌症负担的变化,重点关注癌症类型、性别、年龄段、社会经济地位和地区的模式。

研究背景

癌症是严重的公共卫生问题,给个人、家庭及医疗系统带来了巨大负担。2020年全球癌症死亡人数接近1000万,其中约30.15%发生在中国。尽管中国在癌症防治方面取得了显著进展,但癌症死亡人数仍因人口增长、老龄化和社会变迁而不断上升。

高体重指数(BMI)是癌症的重要风险因素,并且在全球范围内增长迅速。近些年来中国肥胖人口数量迅速上升,2018年达到8500万(18-69岁BMI>28),是2004年的三倍,显著加剧了癌症负担。

尽管已有多项国家层面的癌症防控政策,如《“健康中国2030”规划》等,但针对高BMI导致的癌症负担缺乏系统的长期分析,目前的研究不足以全面描述我国的肥胖相关癌症负担。

这项研究基于125万名中国成年人的数据,系统分析了2005至2018年间与高BMI相关的14种癌症死亡负担,并从性别、年龄、社会经济等维度进行细化,同时评估了人口增长和老龄化的影响,还预测了到2030年的趋势。研究结果有助于制定更有针对性的肥胖与癌症防控政策,并为其他面临类似挑战的国家提供参考。

中国高BMI相关癌症负担的现状与特征(2005–2018)

据报告,近年来中国因高体重指数(BMI)导致的癌症死亡负担显著上升。2005年至2018年,高BMI相关癌症的年龄标准化死亡率(ASMR)上升了5.82%,死亡总人数增长了52.56%。这一趋势与中国过去14年BMI水平迅速上升、人口老龄化和人口增长密切相关。

性别差异明显:

• 男性死亡增长更快(增长67.95%),主要因为BMI水平上升更为显著。

• 2018年,男性死亡人数为6.214万,女性为2.312万;男性ASMR为每10万人10.33人,远高于女性的3.44人。

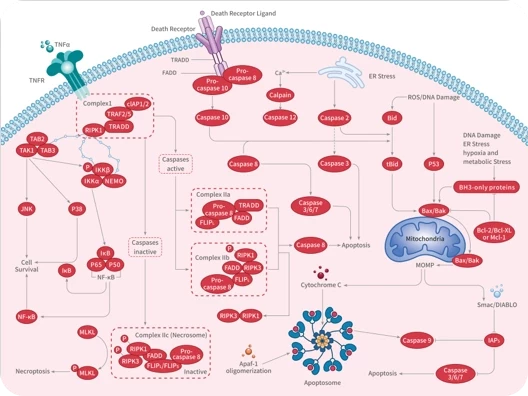

主要癌种分布:

• 肝癌是高BMI相关死亡的首位癌种,分别占男性和女性总死亡率的53%和最大比例;

• 其他主要癌种还包括食管癌、结直肠癌(男女皆有),以及女性的乳腺癌和卵巢癌。

• 在社会经济水平较高的地区,女性胆囊及胆道癌因BMI导致的死亡超越肝癌成为首位。

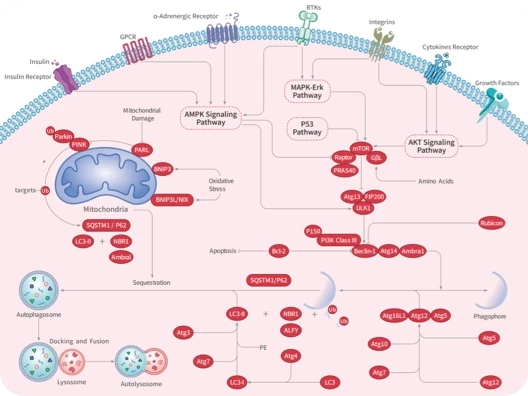

年龄趋势显著:

• 死亡人数随年龄增长而上升,尤其在80岁及以上人群中最多。

• 肝癌、乳腺癌和卵巢癌的死亡高峰出现在55–59岁;

• 在40岁以下人群中,肝癌和白血病占BMI相关癌症死亡的90%以上。

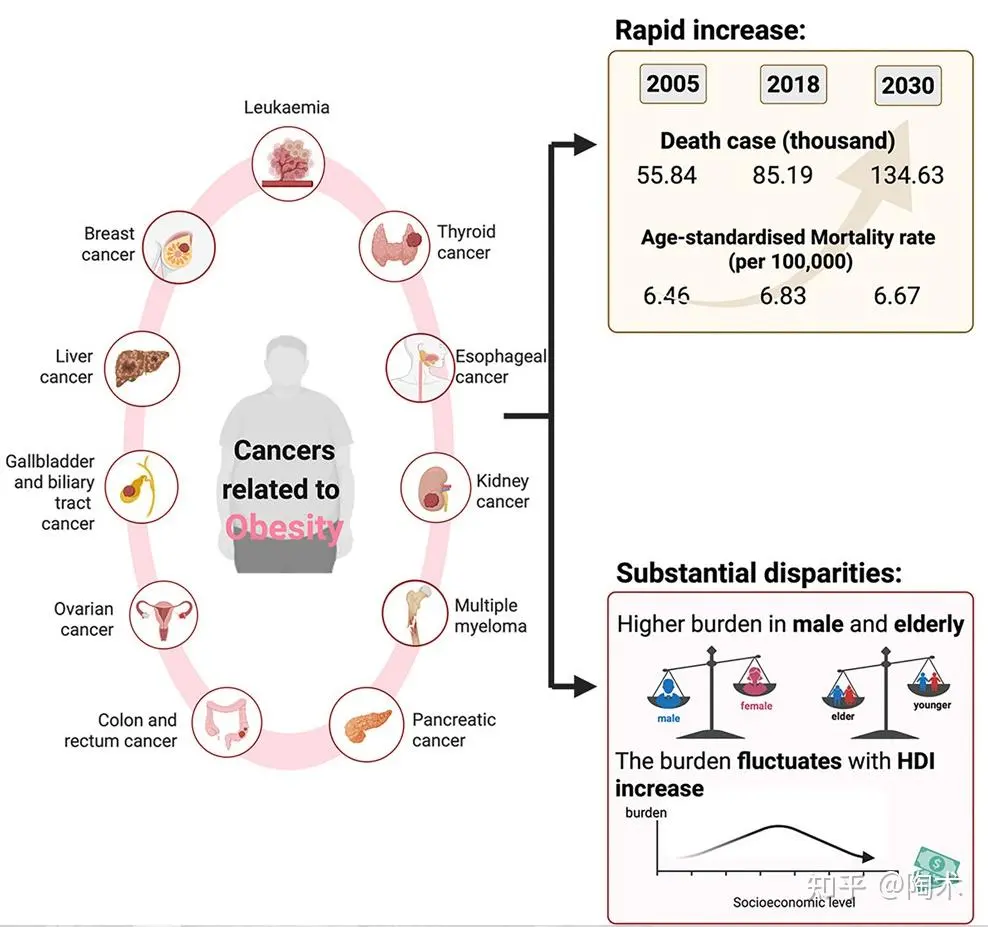

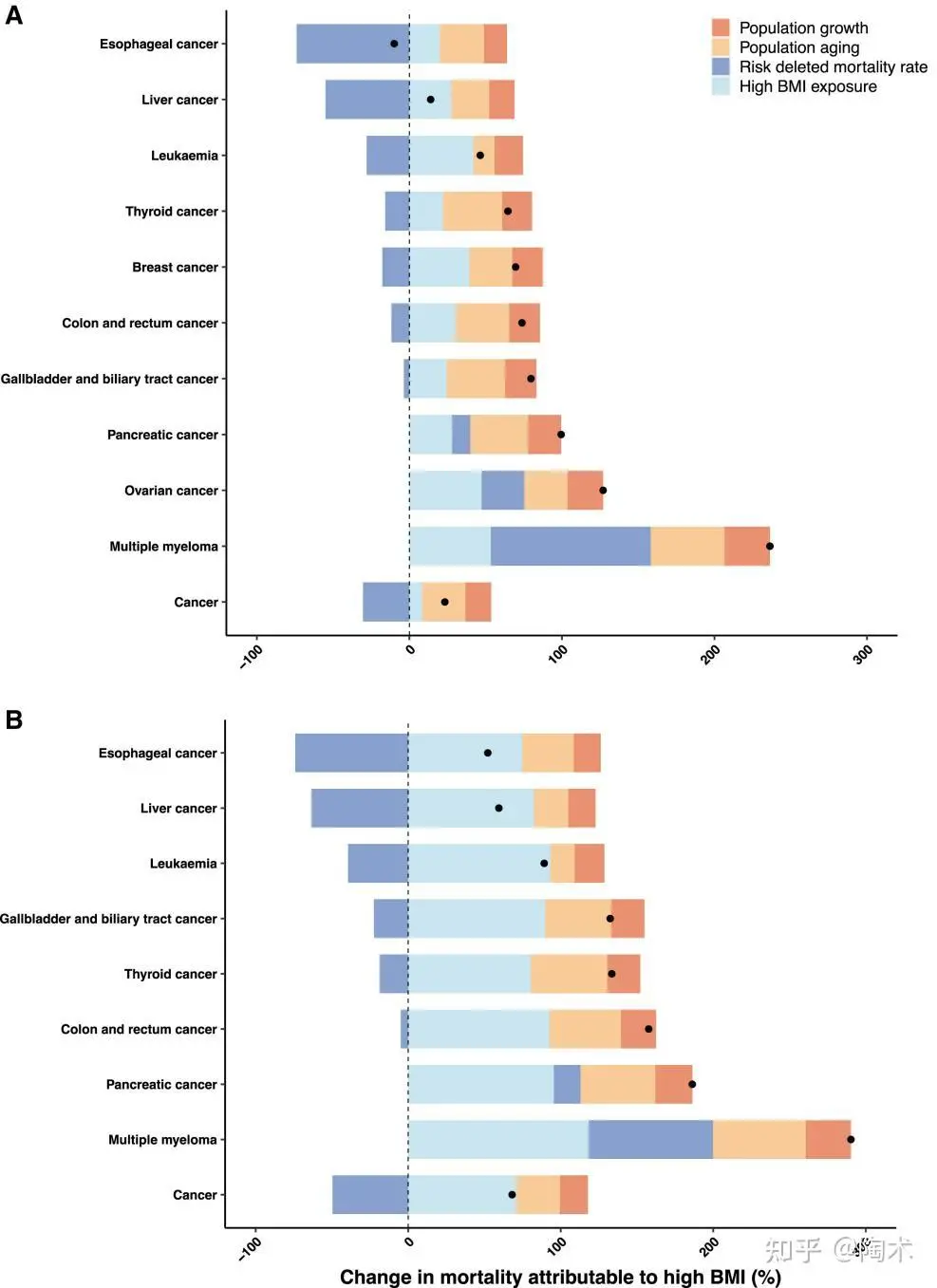

多发癌种变化:

• 除女性食管癌外,大多数BMI相关癌症的死亡人数均呈上升趋势;

• 多发性骨髓瘤的增长最为显著,男性死亡增长285.58%,女性增长232.14%。

总体来看,高BMI已成为推动癌症死亡上升的重要风险因素,尤其在男性、高龄人群和社会经济发展较快的地区表现突出。

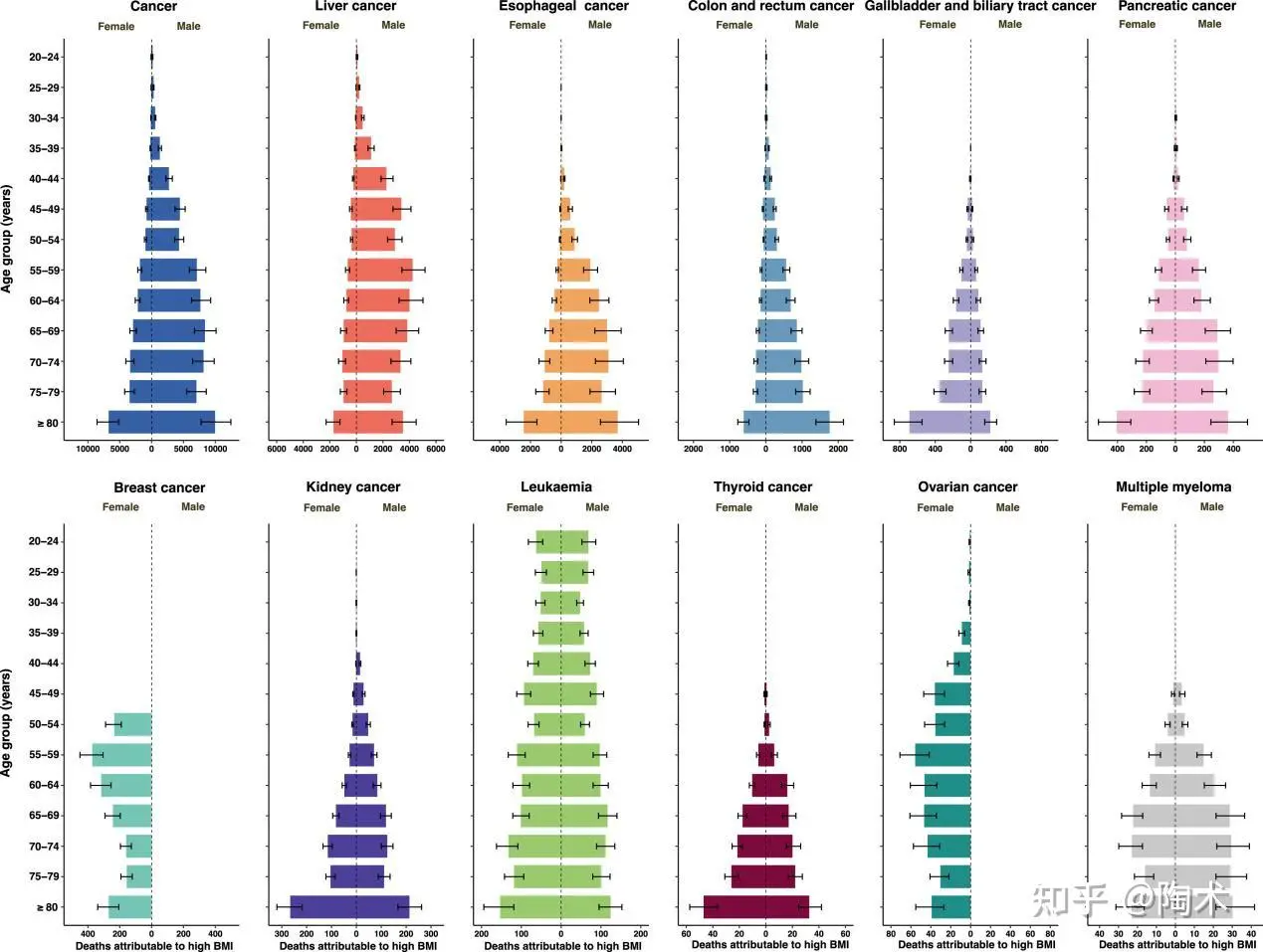

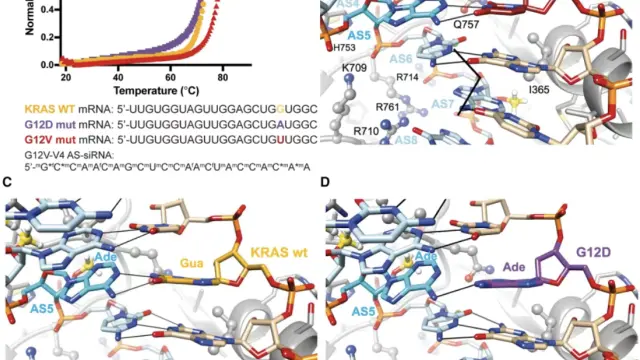

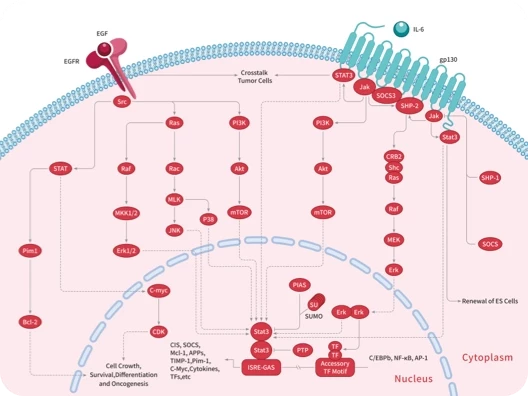

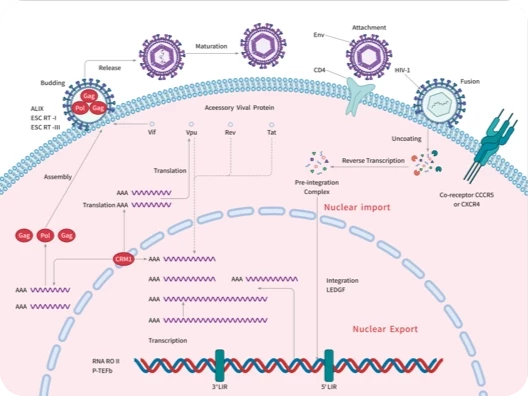

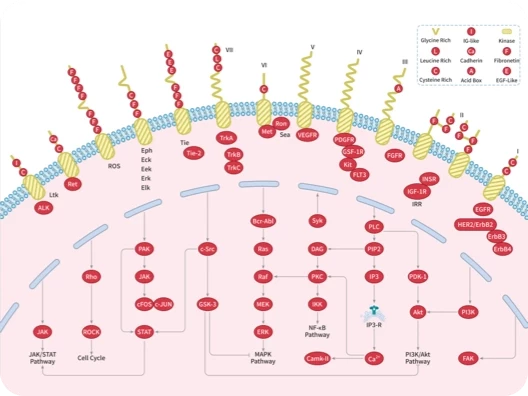

▲2005年至2018年中国高BMI导致的癌症死亡率按癌症类型变化

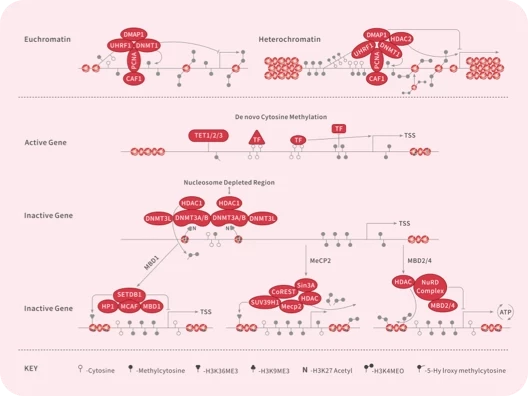

不同的地区间也存在较大差异。

中国东北和华东地区在2005年和2018年均显示出最高的高BMI相关癌症年龄标准化死亡率(ASMR)和寿命损失率(ASYR);而华南地区的相关标准化率最低。

• 高BMI导致的肝癌死亡率主要集中在东北和西北地区;

• 食管癌主要集中在中部地区;

• 直肠癌主要出现在东北和沿海地区。

高BMI相关癌症ASMR在5个省份下降,17个省份上升,年均变化率(EAPC)在−2.81%到7.12%之间;在所有31个省份中,多发性骨髓瘤、白血病和胰腺癌的ASMR均上升。

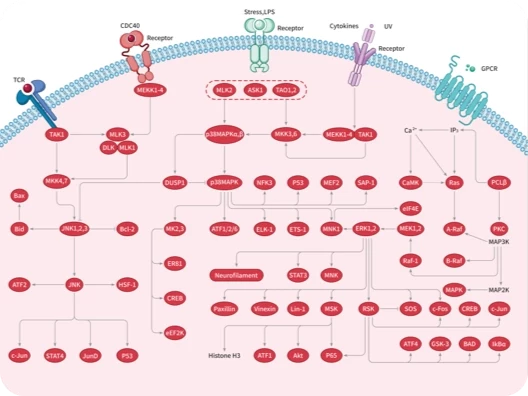

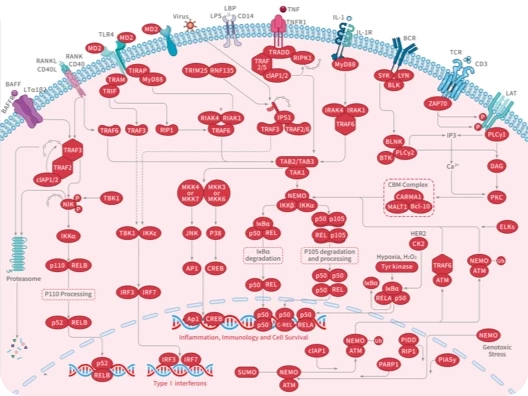

▲2018年按癌症及其类型、年龄和性别划分的因高BMI导致的死亡人数

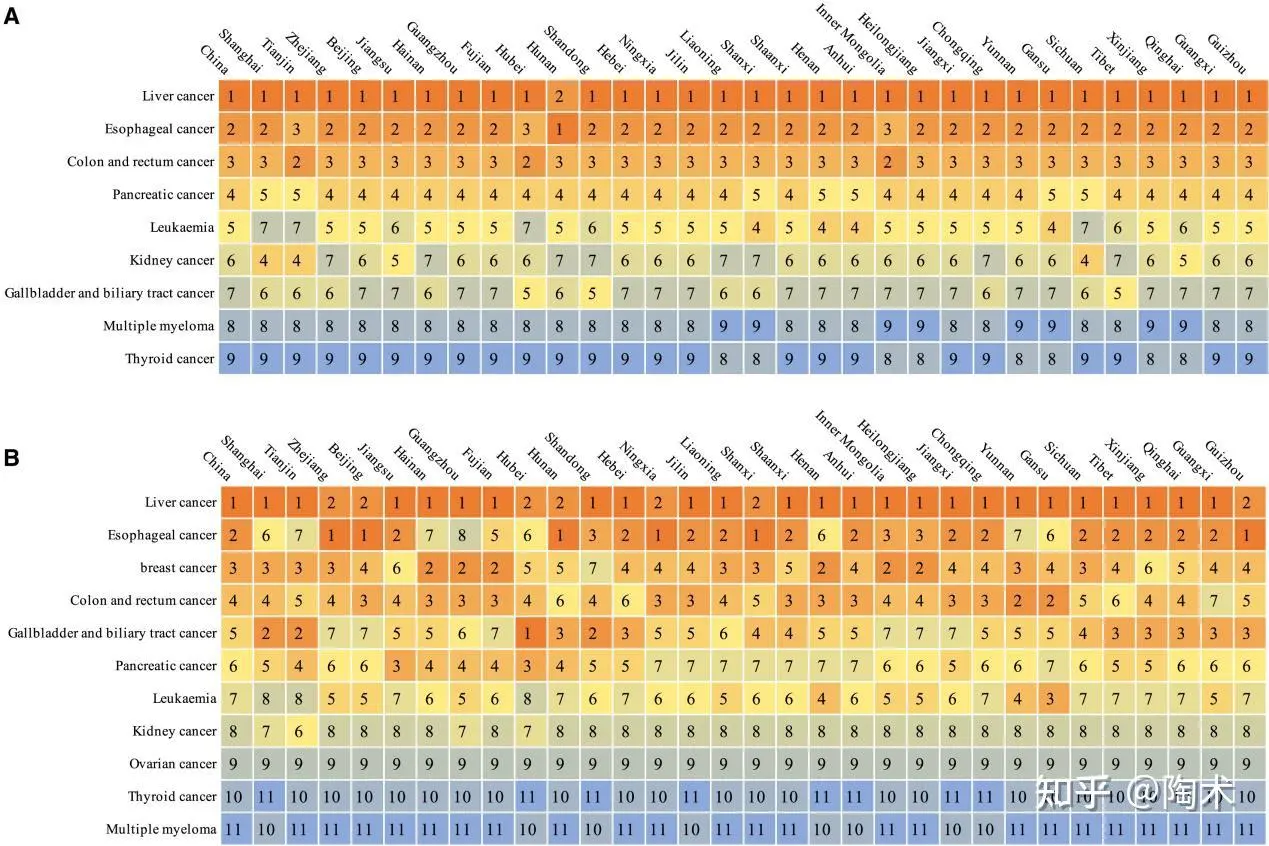

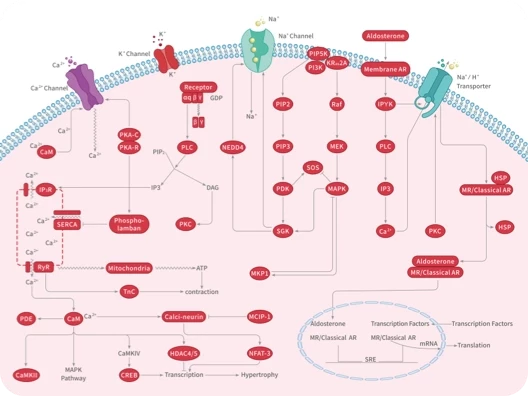

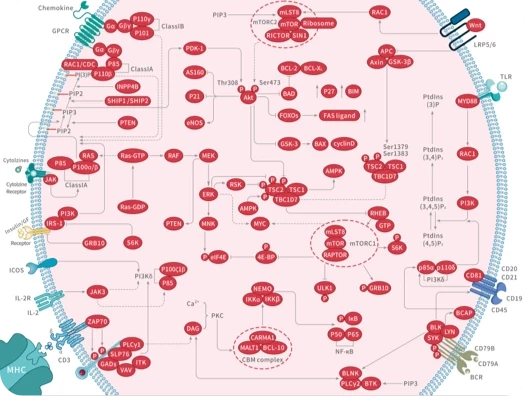

▲2018年中国各省高BMI年龄化癌症死亡率排名

2030年的预测

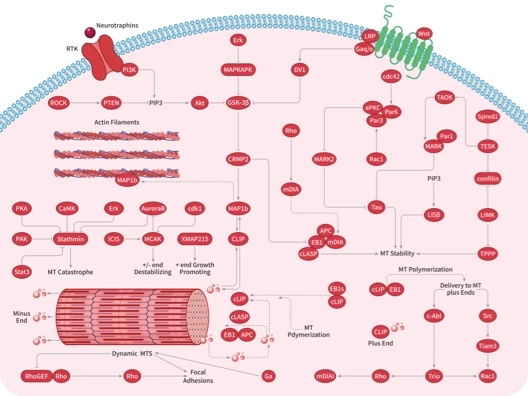

报告预测,到2030年,中国高BMI相关癌症的死亡率和疾病负担预计将显著上升,死亡人数将达13.46万人,寿命损失年数超过325万年。

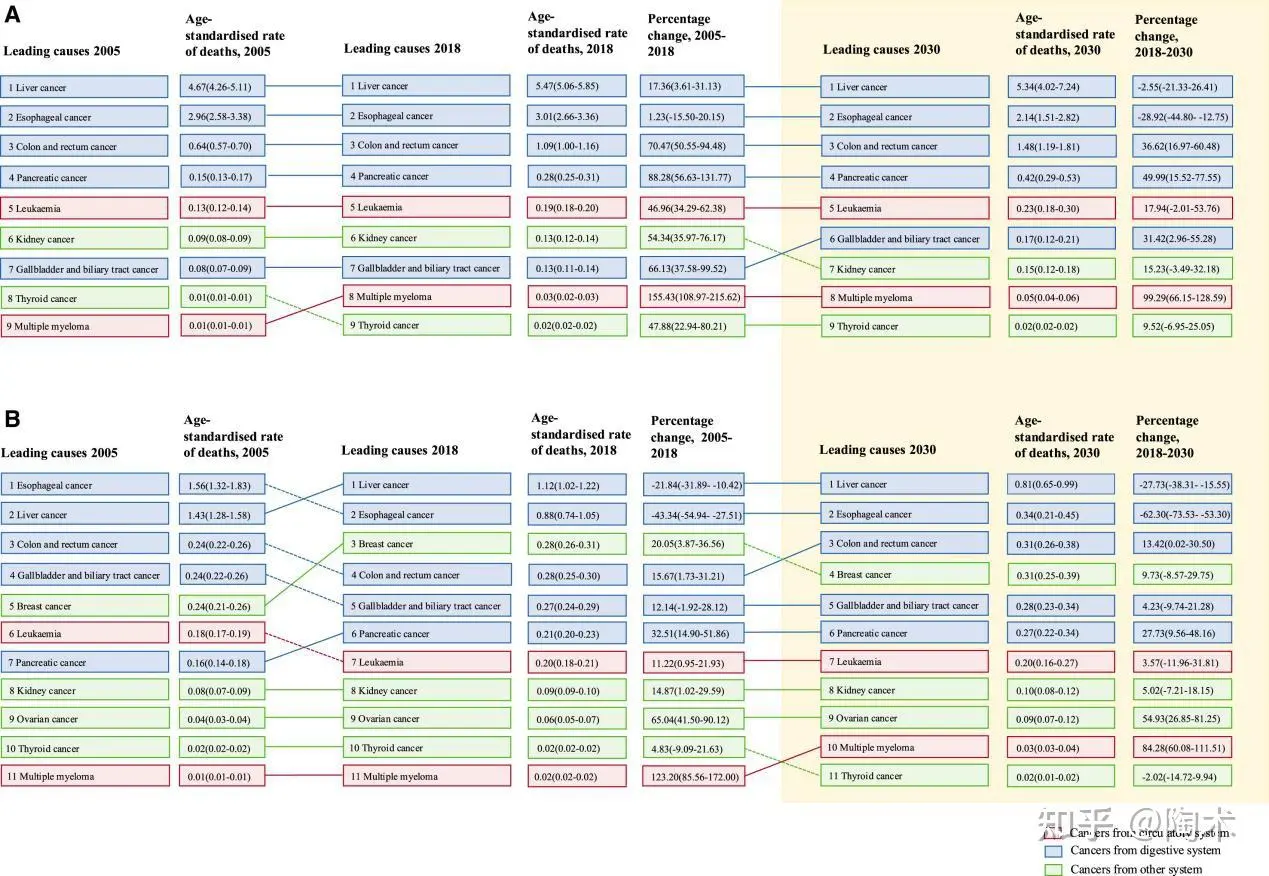

男性中,结直肠癌、胰腺癌、白血病等癌种的死亡率将持续上升,而肝癌和食管癌则呈下降趋势,不过肝癌仍将是男性中高BMI导致死亡最多的癌种。

女性方面,结直肠癌、乳腺癌、胰腺癌等多种癌症的死亡率将上升,肝癌、食管癌、甲状腺癌则有所下降,肝癌仍为女性中死亡率最高的癌种。

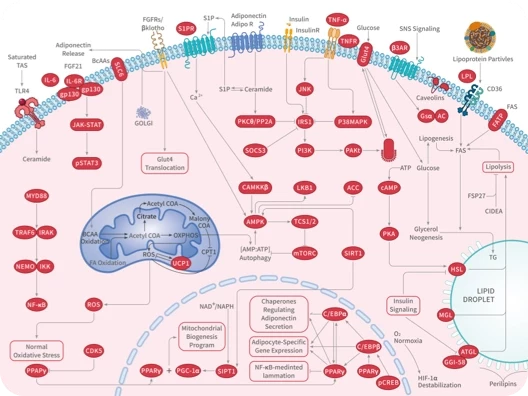

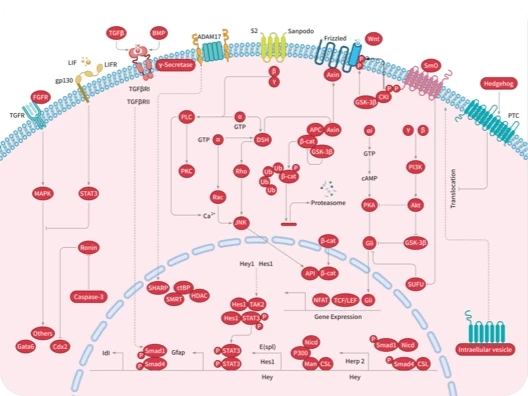

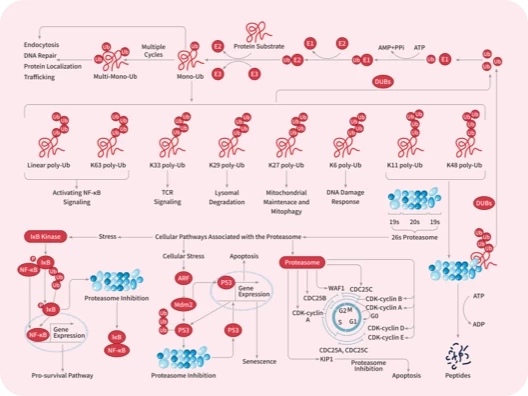

2005–2030年中国男性和女性高体质指数癌症年龄标准化死亡率排名

小结:

总的来看,该研究报告评估了中国高BMI(体重指数)相关癌症负担的变化,重点分析了不同癌症类型、性别、年龄组、社会经济水平和地区的模式。主要发现包括:

(1)2005至2018年,中国高BMI相关癌症的年龄标准化死亡率(ASMR)上升了5.82%;

(2)2018年,高BMI导致的癌症死亡为8.52万人,寿命损失年(YLL)为222万人年,其中男性分别占72.9%和76.6%;

(3)随社会经济水平提高,高BMI相关癌症ASMR呈先升后降趋势;

(4)预计到2030年,ASMR为每10万人中6.67人

2005至2018年间,高BMI相关癌症死亡数上升了52.56%,主要源于过去二十年间中国肥胖流行的加剧。受生活方式变化、热量摄入增加和身体活动减少的驱动,中国成年肥胖人数(BMI>28)在2004至2018年间增加了5700万,显著推动了相关癌症负担的上升。此外,人口老龄化、增长、癌症相关生活方式的流行也可能是相关因素。

研究还发现,高BMI相关癌症死亡率在社会经济水平较高地区呈先升后降趋势,这可能与更完善的健康管理与筛查系统抵消了肥胖流行带来的负面影响有关。然而,某些生活方式相关癌症(如胰腺癌、胆囊及胆道癌、结直肠癌)在高社会经济水平地区持续上升,未来可能成为中国主要癌种。这与城市化进程带来的久坐、含糖饮料和加工食品摄入增加密切相关。

性别差异也较为显著:2018年男性死亡人数(6.21万)是女性的两倍多(2.31万)。这可能与男性不健康生活方式、更低的身体形象要求、干预响应差等因素有关。研究表明女性受教育程度与健康饮食评分呈正相关,而男性不显著。教育可能在未来发挥更大抑制肥胖的作用,进而使负担向低教育人群转移。此外,男性中较高的高脂饮食、压力、饮酒和吸烟率也加剧了性别差异。尤其是肝癌,在男性中的死亡负担远高于女性(3.21万 vs 7280),其机制可能与性别激素、脂联素或m6A修饰等差异有关,提示当前癌症和肥胖预防需纳入性别公平考量。

此外,约60%的高BMI相关癌症死亡发生在65岁及以上人群,显示老年群体负担最重,预计未来随老龄化进展,该负担将持续增加。

总之,中国高BMI相关癌症死亡负担迅速上升且差异显著,亟需基于证据的地区化肥胖与癌症干预策略。尽管高BMI与癌症的关联已确立,但政策制定与落实仍不足,需构建强有力且公平的策略,包括控制肥胖率、提高公众对肥胖与癌症关系的认知,以及加强对医疗体系的投入以提升癌症预防能力。

其他文章

订阅TargetMol新闻

科学新闻、观点和分析的重要汇总,每个工作日都会发送到您的收件箱.

|

|